Mit dem „Johannis-Quartier“ wird der Ansatz „Quartier für Alle“ auf ein neues Gebiet mit komplett anderen Rahmenbedingungen/Herausforderungen übertragen. Es ist Teil einer kommunalen Gesamtstrategie: Im „Nette-Quartier“ hatte die Stadt Osnabrück 2019 einen Pilotprozess initiiert, bei dem kommunale Fachbereiche erstmals ressortübergreifend zusammenarbeiten. Aus dieser Praxiserfahrung soll im Ressort Nachhaltige Stadtentwicklung ein gesamtstädtisches Konzept der partizipativen, integrativen GWA/QE etabliert und auf weitere Quartiere übertragen werden. Dafür wird 2023 0,5 Planstelle „Konzeptentwicklung für integrative Quartiersarbeit“ besetzt. Als Schnittstelle zw. Verwaltung u. Quartiersprojekten organisiert sie den Wissenstransfer, begleitet verwaltungsintern die Konzeptumsetzung und koordiniert das Netzwerk Osnabrücker Quartiersprojekte.

In Folge innerstädtischen Strukturwandels u. gescheiterter Umgestaltungsansätze zeigen sich in der Johannisstraße seit Jahren Negativeffekte für die verbliebenen Gewerbetreibenden u. Gastronomen. Das Gebiet wurde von Politik/Verwaltung bisher primär als Gewerbestandort wahrgenommen. Folglich wurde per Ratsbeschluss eine Intervention mit Marketing-/Image-Schwerpunkt (Sofortprogramm Johannisstr.) initiiert, um die Situation der Geschäftsleute zu verbessern u. die Kundenfrequenz zu erhöhen. Im Beteiligungsprozess von Gewerbe/Unternehmern u. Eigentümern wurde jedoch deutlich, dass die Teilnehmenden das Gebiet auch als Wohnstandort erleben. Sie formulierten Bedarfe einer Verbesserung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens, der sozialen Infrastruktur u. der Wohnqualität. „Interkultureller Wohlfühlort mit inhaber*innengeführten Geschäften“ wurde ihr Motto.

Ein neuer Projektansatz der GWA bietet die Chance, die genannten Ziele mit allen Bewohnergruppen umzusetzen. Dafür greift der Marketingansatz zu kurz. Besondere Herausforderung des Quartiers ist, die Stärkung der interkulturellen Nachbarschaft u. die Vernetzung der interkulturellen lokalen Ökonomie zusammenzudenken. Weiter bietet ein geplantes Wohnquartier „Johannishöfe“ (47.000qm) die Chance, das Gebiet durch Neukonzeption der Innenstadtnutzung (Mixed Use: Einkaufen/Wohnen/Kultur) zu beleben, das Wohngebiet aufzuwerten, die Zuziehenden in die GWA zu integrieren u. neue Wohnangebote für 60+ zu schaffen. Hier stellt die Verbesserung der Lebensqualität durch kurze Wege u. die Möglichkeit einer Verkleinerung des Wohnraums eine aktive Gestaltung des demographischen Wandels dar

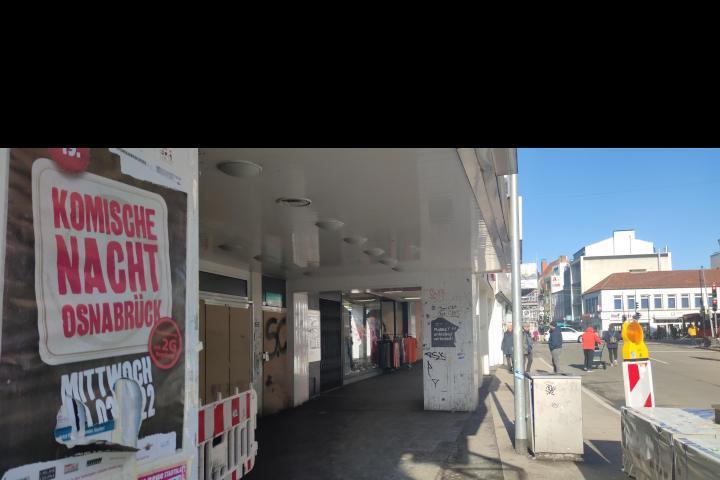

Kaufhaussterben, Onlinehandel u. gescheiterte Umbau-/Centerprojekte, von denen Aufwertungs-Effekte erwartet wurden, bewirken seit Jahren Negativeffekte für den verbliebenen Einzelhandel in der Johannisstraße u. der nahen Umgebung: Leerstände, Dauerbaustellen, Ansiedlung von Billigketten/Kiosken. Der Abwärtstrend zieht soziale Probleme für Anwohnende nach sich: Verfall der Wohnqualität, starke Fluktuation der Wohnbevölkerung, starker Zuzug von Menschen mit Migrations- /Fluchtgeschichte u. Transferleistungsbezug, (Kinder-)Armut, die Sichtbarkeit von Obdachlosigkeit, Alkohol-/Drogenkonsum, fehlende Nachbarschaft/Anonymität u. mangelnde Sicherheit im öffentl. Raum (Angsträume). Ferner baulicher Verfall, Vermüllung, Vandalismus. Auffällig ist eine überproportional hohe Kinderarmut, die Teilhabe-, Bildungs- u. Mobilitätschancen stark beeinträchtigt. Ein überproportional hoher Anteil von Durchgangspopulation (Studierende), Einpersonenhaushalten u. der geringe Anteil von 60+ erschweren die Entstehung stabiler Nachbarschaften.

Eine erste Intervention mit Schwerpunkt: Baustellen-/Leerstands-Management u. Marketing hat zur Interessenbündelung der lokalen Ökonomie geführt, Bewohnerwünsche sind weniger bekannt. Mit einem GWA-Ansatz wird eine Fokusverschiebung möglich: alle Bewohner-/Zielgruppen können in demokratische Prozesse der Beteiligung/Aktivierung einbezogen u. durch Angebote des Quartiersbüros miteinander in Kontakt gebracht werden. Stärkung der Nachbarschaft, Verbesserung des eigenen Lebensumfeldes u. des Quartiersimages, Gestaltung des öffentl. Raums, Schaffung von Begegnung u. sozialen Netzwerken können von Akteursgruppen (Bewohner und Ökonomie) gemeinsam angegangen werden